L’œuvre et sa traduction

L’œuvre est une femme au miroir : sa beauté ne saurait se révéler tout à fait et sous tous ses aspects sans se refléter sur une surface étrangère, et à une certaine distance.

Bien sûr, l’œuvre littéraire est ancrée dans une langue qui en fournit toute la substance ; elle n’existe qu’en utilisant le vocabulaire et la syntaxe propres à cette langue particulière, et ce que l’œuvre dit se trouve tout entier contenu dans les mots. Un tableau de même n’est que de la matière picturale étalée sur une toile. Il n’y a donc pas d’œuvre au-delà des mots, elle ne préexiste pas à son écriture, elle ne s’en détache pas non plus après : c’est pourquoi la traduction n’est pas l’œuvre.

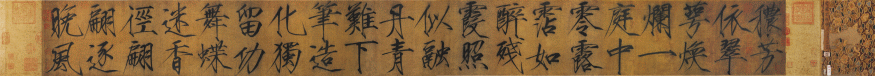

Mais ce qui constitue le support et la substance même de l’œuvre contribue aussi à la limiter. Un poème ne saurait transcrire un tableau, et un tableau ne saurait davantage représenter un poème. Ce que ni la peinture ni les mots ne peuvent exprimer, la musique le peut, ce pourquoi elle existe. Mais la musique non plus ne saurait faire signe et signification pour tout. Ce qui est vrai des arts est aussi vrai des langues : chacune fonctionne selon des modalités qui lui sont particulières, chacune possède son registre d’expression, et chacune aussi est bornée par les limites que lui fixent sa logique et son usage. En chinois classique, tout mot peut être verbe, ce qui offre des possibilités conceptuelles inédites : le français n’a pas cette possibilité. En français, les verbes sont conjugués selon des modes et des temps : ce qui permet de bâtir toute une structure d’intention et de temporalité (« que l’on se taise ! ») dans laquelle pourra s’abriter un certain type de sens. Mais comme aucune langue ne saurait offrir une flexibilité absolue, sous peine de se dissoudre dans le non-sens, toute possibilité particulière prive du même coup de la possibilité inverse. C’est parce que les verbes ne se conjuguent pas en chinois qu’un nom peut servir de verbe ; c’est parce que le français conjugue les verbes que ceux-ci doivent appartenir à une catégorie lexicale particulière, et requièrent le plus souvent l’expression explicite d’un sujet, fût-il pronom personnel, dont le chinois classique inversement se passe – ou se prive ! – neuf fois sur dix. Ces degrés de liberté – qui sont aussi des contraintes – s’équilibrent de façon particulière à l’intérieur de chaque langue : mais ils la conditionnent, et conditionnent donc le sens qui s’incorpore, qui s’abrite dans les mots. Dans les langues comme en art, toute contrainte est liberté offerte, et inversement.

Il est donc évident que la langue contraint le sens en même temps qu’elle permet sa matérialisation. Il est tout aussi évident que le sens transcende sa matérialisation linguistique. Une phrase dont on a mélangé les mots ne veut plus rien dire. Une structure grammaticale en elle-même ne porte aucun sens. Un mot particulier couvre un champ sémantique variable, qui doit être rétabli dans le contexte, c’est-à-dire au moins à partir des autres mots qui l’entourent, souvent d’autres textes. Le message lui-même ne porte pas de sens : il exige une interprétation pour faire apparaître sa signification. C’est donc que le sens n’apparaît qu’à une intelligence humaine qui s’engage dans le texte, qui s’y exerce et prend la peine d’en dégager (terme qui suppose bien une extraction, une découverte) ce sens. Le texte ne dit rien si l’on ne s’y applique pas. Le sens est donc aussi une création : il n’est pas automatiquement déduit du langage.

Si maintenant, à partir de ce sens extrait du langage après cette opération intellectuelle d’interprétation, on revient sur le corps du message qui l’a porté, on se rend compte alors bien souvent que le texte comporte en réalité certaines approximations, lacunes, voire confusions, voire erreurs dans le pire des cas, et on met en évidence le travail de l’intelligence qui a dû deviner le sens en suppléant aux défectuosités du texte, ou tout simplement à tout ce que celui-ci a laissé de côté, n’a pas jugé bon d’expliciter. Et on ne peut jamais tout expliciter puisque les mots ne sont pas le sens. Donc, si l’on peut dire, le sens issu du langage, une fois développé, n’y rentre plus tout à fait.

Et ceci concerne non seulement le sens littéral, le fond du propos, mais aussi certains effets de forme ou de style, ou certaines images ou métaphores, qui se sont exprimés autant qu’ils l’ont pu, mais pas plus, dans la langue. L’art du texte se laisse admirer sous sa forme d’origine à partir du sens ; mais ceci ne veut pas dire que celle-ci en épuise l’expression. Au miroir d’une autre langue, le fond et la forme du propos pourraient trouver des modes d’expression absents ou incomplets dans la langue d’origine, que celle-ci n’a pas eu les moyens de développer, et que l’autre langue pourra alors compléter.

Ainsi l’ambition de la traduction littéraire est d’apporter un complément au texte original, que ce soit au niveau du fond qu’elle doit révéler, que pour l’expression où elle peut non seulement faire écho au texte original, mais aussi ajouter ce que le premier implique mais n’a pu expliciter. Elle prolonge l’intention de l’auteur tant sur le fond que sur la forme, tant pour les idées que pour l’art. Elle est en ce sens une véritable création. Elle suppose évidemment une extrême proximité avec l’original et impose des vas-et-viens incessants entre ce dernier et la traduction. L’interprétation de l’un – la lecture de son sens – doit être confrontée avec l’interprétation de l’autre, aussi bien au plus près du mot élémentaire, qu’au niveau de chaque phrase, des masses du texte et de l’ensemble du texte lui-même. Le sens et l’expression, le fond et la forme, doivent concorder et s’imbriquer, se compléter ; ainsi chaque texte devient le prolongement de l’autre, la traduction de l’autre. Si l’objectif est atteint, alors on doit constater une pleine révélation du sens, cohérente et entière.

Cette symétrie du texte original et de sa traduction dans le processus décrit peut choquer. Néanmoins, il ne s’agit ici que de retrouver l’intention de l’auteur original dans le texte considéré : le traducteur ne doit pas y superposer la sienne. Il s’agit bien d’un processus de restauration, de réactivation de l’idée originelle ; le traducteur doit trouver l’auteur et aller à sa rencontre dans un premier temps ; il doit le sentir à ses côtés ensuite. Ceci est moins utopique qu’il peut paraître. Tous les humains sont différents, et plus encore quand le temps et les civilisations les séparent ; mais ils ne sont pas dépourvus de moyens de dialogue, et les arts, la littérature, en font partie – et ils sont même destinés à faire comprendre, c’est-à-dire faire interpréter, tout ce que l’usage des langues ne peut tout à fait expliciter. S’il est possible d’apprécier un tableau, une musique, un poème, si l’intelligence dont chacun de nous recèle une part nous permet d’en tirer un sens, alors il n’y a aucune raison que le processus de traduction ainsi décrit ne puisse s’opérer.

Oui, mais on se trompe, objectera-t-on. En effet. Si le processus est intelligent, il n’est pas automatique. S’il n’est pas automatique, il présente des aléas et il n’est pas infaillible. Mais s’il n’est pas totalement déterminé, il permet aussi la création. S’il est créatif, il permet à l’intelligence d’opérer, et de reconstituer ce qui manque, y compris de suppléer à ses propres défaillances. La possibilité d’erreur, c’est la possibilité de comprendre. Pouvoir se tromper, c’est pouvoir traduire. Il faut donc croire que la communication est possible, que le sens des œuvres existe, et qu’il est possible de le retrouver.

Or les œuvres littéraires issues de l’activité d’individus dans le mouvement des civilisations ont un avantage si elles sont vraies, je ne dirais même pas grandes : elles sont cohérentes. Elles sont œuvres : elles ont été composées par une volonté et une intelligence humaine, elles forment chacune un tout dont chaque composante s’accorde ; elles ne sont pas aléatoires, mais bâties sur un faisceau de sens et d’intention. Elles offrent donc dans toutes leurs dimensions – le sens littéral, les images, le rythme des phrases, les expressions, l’ordre même des mots – de nombreux indices qui se recoupent et offrent des voies pour accéder au sens. Non que celui-ci soit nécessairement épuisable : il peut y avoir plusieurs couches, plusieurs dimensions, et chaque époque découvre de nouveaux aspects des vraies œuvres. Mais à défaut d’être exhaustif, à coup sûr un sens vrai. Si rien ne garantit la juste interprétation, rien ne s’oppose non plus à ce qu’elle ne puisse pas exister. Et si le sens peut être dégagé, rien ne s’oppose non plus à ce qu’il ne puisse être complété.

La traduction est contrainte qui donc permet l’interprétation ; elle impose et donc facilite la compréhension ; elle donne son sens plein à l’œuvre originale en la complétant ; elle parachève la création initiale et la prolonge en l’ancrant un peu plus loin dans l’histoire.

(16 février 2011)