Trois traductions contemporaines d’un xiaoling 小令 de Zhang Kejiu 張可久 (dynastie Yuan)

L'occurrence fortuite de trois traductions

Après avoir traduit une série de poèmes composés par Zhang Kejiu 張可久 (vers 1270 – vers 1348), qui fut sous la dynastie des Yuan l’un des auteurs les plus prolifiques et remarquables de cette variété de 曲, je m’aperçus que l’un d’entre eux avait été intégré par Rainier Lanselle dans ses traductions des œuvres de l’époque Yuan dans l’anthologie de la Pléiade (Éditions Gallimard, 2015). Or, j’évite autant que possible de retraduire des textes qui l’ont déjà été ; à défaut d’une intention particulière (celle de prendre la mesure pour moi-même de l’œuvre de Li Qingzhao, par exemple), une telle entreprise me semble peu judicieuse, compte tenu de la masse immense d’autres œuvres poétiques de la littérature chinoise qui mériteraient aussi d’être mises en valeur, ou plutôt en perspective, par une traduction en français. (Précisons ici d’ailleurs que je me suis attaché à la poésie classique tardive parce que je trouve assez vain, voire bien prétentieux, d’aller revoir de façon extensive la poésie des Tang derrière François Cheng – là encore, sauf intention particulière – tandis que les pièces plus tardives sont, très injustement, beaucoup moins connues en Occident). À ma grande consternation, je tombais peu après sur une troisième traduction du même poème par Stéphane de Noblet, incluse dans un recueil que j’avais fort apprécié il y a une dizaine d’années déjà et qui figure même, depuis cette époque, dans les références bibliographiques du site Vent du Soir ! Je me trouvais donc bien marri d’avoir entrepris cette inutile traduction ; toutefois, puisque pour finir, se trouvaient disponibles trois versions récentes en français du même texte chinois assez court, à titre de pénitence pour ma bévue, j’ai trouvé intéressant de comparer ici les textes des trois traducteurs et d’examiner la façon dont ils ont affronté les difficultés posées par le texte chinois, et les choix qu’ils ont effectués pour en retranscrire une version française.

Un mot de présentation donc des deux autres traducteurs. Éminent universitaire, Rainier Lanselle est notamment le préfacier et traducteur du magnifique coffret paru en 2009 aux Presses Universitaires de France (collection Sources) intitulé Pu Songling : trois contes étranges qui, avec la reproduction du texte d’origine et de ses illustrations, fac-similé d’un document de l’époque Qing à la calligraphie noire sur fond jaune particulièrement soigneuse et lisible, constitue non seulement un très bel ouvrage mais aussi un excellent outil d’entraînement à la langue classique de l’auteur chinois.

De Stéphane de Noblet, je n’ai pas trouvé de trace postérieure à la publication de 1996 des Cent « xiaoling » poèmes classiques des Éditions Littérature Chinoise, et malheureusement, si l’on en croit la base de données Sudoc qui a catalogué cet ouvrage , le traducteur serait décédé en 2004 ; l’on ne peut que regretter la disparition d’un écrivain qui semblait disposer d’une étroite familiarité avec l’univers chinois. Ce petit volume « bilingue avec le chinois calligraphié » très lisiblement en effet, et annoté, est ainsi un précieux outil d’étude du chinois classique. Quant à la traduction, elle est assez typée (j’en dirai quelques mots plus loin) pour mériter de figurer dans une étude sérieuse des traductions littératures modernes de la poésie chinoise en français, le jour où quelque universitaire se hasardera à aborder ce difficile domaine ; quoi qu’il en soit, vivante et agréable, elle rend parfaitement justice aux œuvres du poète chinois.

Le texte original et ses traductions

Commençons par donner le texte original, suivi des trois traductions, auxquelles je joins à chaque fois les notes éventuelles rédigées par les traducteurs.

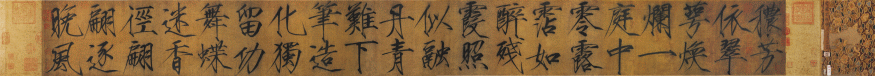

紅繡鞋

天台瀑布寺

絕頂峰攢雪劍

懸崖水掛冰簾

倚樹哀猿弄雲尖

血華啼杜宇

陰洞吼飛廉

比人心山未險

1ère traduction, par Stéphane de Noblet

Cent « Xiaoling » poèmes classiques (1995), page 61

Monastère de la cascade au Mont Tiantai (*)

Sur l’air Hong Xiu Xie

Les sommets, partout des épées de neige

des rideaux de glace retenus aux précipices

un singe accroché à son arbre siffle tristement sur des lambeaux de nuage

le coucou chante une fleur de sang au bec (**)

dans les grottes des oiseaux à tête de biche (***) hurlent.

Plus périlleux que les montagnes, le cœur des hommes !

Notes (même page) :

* Monastère de la cascade : évocation du monastère Fang Guang situé à proximité d’une cascade sur le mont Tiantai (province du Zhejiang).

** Le coucou chante…: selon la légende, Wangdi, roi de Shu, fut transformé après sa mort en coucou pleurant des larmes de sang.

*** Oiseau à tête de biche (Feilian) : divinité du vent.

2ème traduction, par Rainier Lanselle

Anthologie de la Pléiade (2015), page 848

Le temple de la cascade au Mont Tiantai

Air : « Souliers brodés de rouge »

Des cimes abruptes et des pics saillent des épées de neige ;

Des falaises suspendues les eaux tombent en un rideau de glace ;

Appuyés sur les arbres les singes plaintifs jouent avec la pointe des nuages.

En faisant des fleurs de sang, crient les coucous (1),

Du fond des grottes obscures rugit Feilian (2).

Mais comparés à ceux qui sont dans le cœur des hommes, ils ne sont rien, ces effrois de montagne.

Notes (page 1414):

Le temple de la cascade au Mont Tiantai. – Ce lieu n’est pas identifié.

(1) Les coucous (duyu) ont un chant déchirant qui leur fait cracher du sang (voir Wang Ling, « La fin du printemps », p. 592 et n. 1). – Les azalées, ou fleur des coucous, doivent leur teintes vives à ce sang.

(2) Feilian, chimère ailée mixte d’oiseau et de cerf, est le Comte du vent (Fengbo), le dieu des Tempêtes.

3ème traduction, par moi-même

Vent du Soir (2017)

Le temple de la cascade de la Terrasse-du-Ciel

Sur l’air de « Des chaussures brodées de rouge »

Sur les cimes et les crêtes s’accumulent les épées de neige,

En dévalant les falaises les eaux suspendent des rideaux de glace,

Grimpés aux arbres des gibbons plaintifs jouent avec la pointe des nuages.

Les fleurs de sang des rhododendrons furent crachées quand chantèrent les coucous,

Les grottes obscures furent creusées quand rugit l’Esprit du vent.

Comparées au cœur de l’homme, les montagnes n’ont rien de périlleux !

Au premier abord...

Comme on le constate, il s’agit en apparence d’un court poème paysager. En apparence seulement, car il s’en dégage, au fil des vers, image après image, une atmosphère nimbée de mystère très éloignée de tout pittoresque qui induit une tension, presque un malaise, que le dernier vers vient expressément souligner. La forme est assez élaborée ; on remarquera en particulier le recours au parallélisme, assez formel aux vers 1 et 2, plus strict et signifiant aux vers 4 et 5, avec dans les deux cas des verbes portant le même intensif : respectivement 攢/掛 et 啼/吼 ce qui n’est évidemment pas un hasard.

Le texte chinois ne soulève pas de difficultés spécifiques d’interprétation, de sorte qu’on vérifie bien à la première lecture que les trois traductions, selon l’expression d’Umberto Eco, disent « presque la même chose ».

Le poème, comme c’est la règle pour les 曲 comme pour les 詞, a été composé sur un air particulier, ici 紅繡鞋, dont l’intitulé non seulement n’a aucun rapport avec le contenu effectif du poème, mais peut même en brouiller la compréhension pour un lecteur non initié (c’est d’ailleurs une difficulté à laquelle on se trouve confronté quand on constitue ou qu’on consulte les anthologies, y compris la présente) ; c’est pour cette raison que S. de Noblet n’a même pas jugé utile d’en donner la traduction et se contente d’en transcrire le pinyin, ce qui offre l’avantage d’éviter tout parasitage sémantique.

Des controverses en vue dès le titre

Le titre fait l’objet de notes contradictoires. On trouve au volume V du Grand Ricci, page 1069 (extrait), à l’entrée 天台 : « (…) b. Montagne au nord de la s.-préfect. 天台 T’ien-t’ai (Tiantai), au 浙江 Che-chiang (Zhejiang), chaînon des monts 仙霞嶺 Hsien-hsia Ling (Xianxia Ling), et sur laquelle 智顗 Chih-i (538-597), sous la dyn. 隨 Sui, établit un monastère où il fonda l’école dite 天台 T’ien-T’ai ». Page 1070 du même volume, il est précisé à l’entrée 天台宗 qu’il s’agit là d’« une des plus importante école du bouddhisme chinois. (…) Son enseignement est fondé sur le 法華經 Fa-Hua Ching ou Sûtra du Lotus de la Bonne Loi (...) ». De plus, la carte page 266 du volume « Dossiers et index » situe 天台山 dans la province attendue, relativement proche du rivage. L’évocation d’un monastère (寺) dans le texte corrobore l’hypothèse, et le lieu en question est donc loin d’être inconnu.

Chateaubriand trouvait déjà très laborieux le travail de traduction ! Il est certain que pour ce qui concerne le chinois classique, la consultation des dictionnaires est une activité aussi rébarbative que fatigante pour les épaules et les bras qui doivent manipuler sans cesse d’épais et lourds volumes, mais le traducteur scrupuleux s’en voudra toujours d’être passé à côté d’une information importante qu’y s’y trouvait écrite noir sur blanc. Au delà des noms propres, ceci s’applique aussi malheureusement à toute expression de plusieurs caractères rencontrée dans un texte pour laquelle on a l’intuition qu’elle pourrait avoir un sens plus particulier que celui que donnerait une simple transcription littérale. Il faut vérifier sans cesse, et aussi aujourd’hui sur l’Internet, malgré la qualité très inégale des sources.

Tout ceci toutefois n’apporte pas grand-chose à l’appréciation du poème, si ce n’est que le contexte est bien celui d’un paysage de Chine du sud du 長江 Long Fleuve, donc de végétation et de climat méridional, ce qui ne frappe pas à la lecture du poème.

Depuis qu’on a commencé à traduire des textes chinois en français, les pratiques relatives aux noms propres (noms de lieux et de personnes) ont été diverses, et on a souvent tendance aujourd’hui dans les deux cas à donner simplement le pinyin. C’est ce que font ici les deux premiers traducteurs qui indiquent « Tiantai ». Cette pratique me paraît très contestable. D’abord parce que le pinyin n’est qu’une transcription phonétique normative en chinois de Pékin, qui ignore les spécificités temporelles et régionales : on n’a pas prononcé au cours des âges, on ne prononce pas partout aujourd’hui les caractères chinois de cette façon-là. Qui plus est, ce codage pinyin de la prononciation sous forme de caractères latins repose sur des conventions très éloignées de la prononciation habituelle du français écrit et complètement ignorées de la plupart des honnêtes gens, ce qui conduit à des résultats catastrophiques : prononcer « likainguezao » pour 李清照 par exemple. Ensuite, tous les noms de personnes ou de lieux en chinois sont signifiants. Même certains caractères qui s’utilisent exclusivement pour nommer des éléments géographiques portent une charge sémantique à travers les éléments graphiques qui les constituent : la 淮 est la Rivière aux oiseaux, etc. (Beaucoup de noms de famille même ont un sens : 王 signifie le roi, 陳 l’antique, 李 le poirier, ce que l’on peut tout de même se dispenser de traduire !) Shanghaï 上海 c’est bien sûr la Ville au dessus de la mer, Pékin 北景 la Capitale du nord. Remarquons qu’un phénomène similaire se trouve aussi en français : pour prendre deux exemples, Bordeaux est une ville au bord des eaux de la Garonne et de la Dordogne, ce qui en donne une image générale assez juste ; Escanecrabe, village escarpé de Haute-Garonne, porte un nom qui précise en gascon avec humour : « à faire périr (même) les chèvres » !

En l’occurrence, 天台 signifie la Terrasse du Ciel (ou le Balcon du Ciel si l’on préfère une coloration plus baudelairienne), ce qui suggère un sommet ou un haut plateau dégageant une large vue ; et cette présence du ciel est tout de même très marquée dans les trois premiers vers du poème ! C’est pourquoi, au risque de paraître archaïque, ma position sur cette question est de traduire le plus possible les noms de lieux, et à défaut, d’en donner au moins une valeur phonétique « à la française » plutôt qu’en un pinyin hermétique et inarticulable.

Trois voies d'escalade des trois premiers vers

Au premier vers, 絕頂 est une expression qui désigne les plus hauts sommets des montagnes et suggère déjà le vertige : (« abruptes » rajoute même judicieusement R. Lanselle). 攢 veut dire littéralement « accumuler », comme je le transcris. Rien n’oblige toutefois à suivre d’aussi près le sens des dictionnaires : S. de Noblet traduit plus légèrement par « partout », ce que je trouve finalement préférable, et R. Lanselle donne un bel élan au premier vers en faisant saillir les épées. Remarquez que les trois traducteurs s’efforcent de serrer le texte original de près en respectant l’inversion du verbe et du sujet : de même, on trouve trois fois les « épées de neige », traduction toute naturelle du chinois. Quand c’est possible en français, on suit par fidélité au texte la leçon de Chateaubriand : « calquer à la vitre ». La traduction de S. de Noblet est concise, dynamique, voire parfois un peu nerveuse, comme l’illustre cette cassure avec la virgule qui précède « partout » ; elle se démarque ici des deux autres par le parti pris de ne pas rajouter de verbes quand il n’y en a pas en chinois, voire de les éviter et de privilégier les phrases nominales, comme on le voit ici aux premier et dernier vers.

C’est l’une des grandes tendances de la traduction de chinois classique de la fin du XXème siècle ; elle se justifie par le fait que les distinctions entre adjectifs, noms et verbes n’ont pas de pertinence dans le texte d’origine puisque tout caractère peut être en chinois classique employé dans ces trois catégories grammaticales. Ainsi, 紅花 : la fleur rouge mais aussi, précédé d’un sujet 血紅花 le sang rougit les fleurs ; 花紅 le rouge de la fleur, mais 落花紅徑 : les fleurs qui tombent font rougir le chemin.

Ces phrases nominales rapprochent donc le français du texte chinois, en tentant de l’épurer et de le profiler selon le modèle original. Son usage trop systématique présente toutefois des inconvénients. Le premier, paradoxalement, est d’alourdir le français, qui privilégie les tournures verbales (Georges Orwell, dans Politics and the English Language (Horizon, Avril 1946), a dénoncé l’habitude prétentieuse et détestable de nominaliser à tort et à travers ; c’était en anglais, mais la situation est strictement identique en français et reste d’une brûlante actualité !). De plus, ce qui vient naturellement en chinois se révèle artificiel en français ; ce qui était simple et limpide à la source devient contourné et ampoulé à l’arrivée, et peut aller radicalement à l’encontre des intentions de l’auteur original – la plus grave faute à mon sens que puisse commettre un traducteur. L’abus des phrases sans verbe est aussi une fausse élégance très lassante à la lecture. Ce n’est certainement pas manquer de fidélité à un texte que d’écrire de façon naturelle en français ce qui l’était en chinois, et en particulier de remettre des verbes dans les phrases ; c’est la position implicite de R. Lanselle et c’est peu ou prou la mienne aussi. Remarquons d’ailleurs que S. de Noblet n’exagère pas non plus dans le sens d’une littéralité mal comprise.

Pour reprendre le fil de notre propos, il y a dans les premiers vers la suggestion d’une sourde menace, telle une épée de Damoclès suspendue au dessus du narrateur. Cette métaphore familière à notre culture est aussi présente en Chine (cf. l’expression utilisée par le Duc Xiang 襄公 dans le Guo Yu 國語 (周語中) : « 兵在其頸 », devenue un 成語). Les épées apparaissent en hauteur au premier vers, suspendues dans le vide au deuxième, et on en trouve la pointe au troisième à propos des nuages, eux aussi très hauts.

Au 2ème vers, 懸崖 est une expression utilisée pour une falaise abrupte ou un précipice. Ici la traduction nominale de S. de Noblet est très belle dans sa concision, (« retenus » est une trouvaille plus appropriée encore que « suspendus » pour ce qui risque à tout moment de chuter !) ; celles des deux autres traducteurs suivent davantage le texte chinois.

Abordons le 3ème vers. Chez 李清照 Li Qingzhao, dans le vers 倚樓無語理瑤琴 du 詞 « 浣溪沙 », 倚樓 ne veut pas dire, comme je l’avais d’abord traduit candidement avant d’en trouver la signification, précise et indiscutable, chez Wang Jiaosheng

La traduction de 弄 par S. de Noblet est un peu surprenante, d’autant qu’il y aurait pu exister une variante, mais c’est bien là le caractère qui figure dans la calligraphie qui fait face à son texte. Le sens principal est « tripoter pour s’amuser » comme le précise le Grand Ricci (volume IV, page 232), qui ajoute aussi : « jouer (d’un instrument de musique) ». Ce traducteur a dû estimer que la hauteur atteinte par les singes, même juchés ainsi sur les branches des arbres, était insuffisante pour atteindre les nuages, y compris d’un point de vue poétique ; il réduit donc la manipulation à une manifestation sonore. Les deux autres traducteurs estiment au contraire que le vers souligne la proximité du ciel, comme à portée de bras des singes.

Les trois vers recèlent la double idée du poème original de risque de chute momentanément retardée à travers la description de cette eau figée en neige et en glace sur les sommets ou condensée en nuages dans le ciel.

Les vers 4 et 5 : parallélisme, allusions et ténèbres

On peut considérer ensemble ces deux vers dont la forme est identique — un parallélisme très étroit avec une inversion entre le complément d’objet et le sujet, ce qui fait que le verbe doit être pris au passif — et qui suscitent des difficultés de même nature dans leur transcription à destination de personnes pour lesquelles la culture chinoise n’est pas très familière.

Ces deux vers font en effet référence à des légendes étrangères à la culture occidentale. Pour en expliciter la signification, deux des traducteurs ont eu recours aux notes dites « de bas de page » (mais en réalité très éloignées du texte pour ce qui concerne le volume de la Pléiade), qui précisent au demeurant tout ce qu’il convient de savoir sur le sujet. Pour éviter ce qui est considéré par certains comme une capitulation, et pour maintenir dans le cadre textuel du poème ce qui est implicite mais tellement présent dans l’original chinois, j’ai préféré reprendre sommairement ces légendes dans la traduction elle-même, et tenter de les faire revivre aux lecteurs, quitte inévitablement à m’écarter un peu du texte littéral, mais en respectant scrupuleusement en contrepartie, à défaut de la concision, le parallélisme rigoureux des deux vers – ce que j’estime être dans le cas présent un élément formel essentiel. D’où l’usage du passé simple et du plus que parfait qui conviennent à ces légendes, d’où l’insertion de deux verbes implicites (crachées / creusées) pour conserver une structure identique dans les deux phrases.

... Voici que je ne retrouve plus dans le désordre de mes brouillons manuscrits d’où j’ai tiré la référence en vertu de laquelle 血華 désignait les rhododendrons aux fleurs rouges, à moins qu’elle n’ait été glanée quelque part sur l’Internet. Comme le mot 華 nomme une tache ou une auréole aussi bien qu’une fleur, la présence de plantes à fleurs des montagnes ne s’impose pas a priori. Néanmoins, outre le contexte d’un paysage d’altitude, c’est le parallélisme encore des deux vers qui m’induit à penser que 血華, de même que 陰洞, fait partie des attributs géographiques de ces montagnes, les unes comme les autres étant issues d’événements rapportés dans d’inquiétantes légendes. R. Lanselle confirme lui aussi la présence des arbres à fleurs. De plus, si, dans un passé légendaire, les coucous ont coloré les fleurs de leur sang, alors la divinité du vent a creusé les grottes de son souffle : telle est à mon sens la logique formelle du texte, qui suggère l’inquiétude du voyageur égaré dans un paysage qui ne doit rien à la raison ni à l’œuvre humaines.

Au vers 5, ce qu’il convient de garder, c’est donc l’image de courants d’air dans des grottes sombres, qui mettent un point d’orgue à une atmosphère de cauchemar. Cette inquiétude, S. de Noblet l’exprime, comme il ne l’avait pas fait pour les azalées, en explicitant cette fois l’image horrible d’étranges créature hybrides aux voix moins mélodieuses que les sirènes d’Ulysse. R. Lanselle reste plus sobre, mais Feilian, sans notes, ne dit rien au lecteur français. (Cette nomination 飛廉 est en elle-même une énigme : l’on conçoit bien que l’esprit du vent puisse voler 飛, mais d’où sort ce 廉 ? Aucun des sens usuels ne lui convient. Il me semble qu’il pourrait être mis pour 鐮 qui désigne une faucille : ne dit-on pas « un vent glacial tranchant comme une faux » ?)

Un vers final dont les traducteurs se seraient bien passés !

Le dernier vers tombe enfin de façon aussi soudaine qu’un paquet de neige détaché de la falaise en avalanche dans un précipice (serait-ce la chute de l’épée ?) et fait dévier le fil du propos vers l’idée que le cœur de l’homme est rempli de choses bien plus terrifiantes encore que cette montagne ; il oriente brusquement le poème dans une perspective métaphorique.

C’est là un procédé peu courant en poésie chinoise qui favorise la cohérence des images et des sentiments plutôt que la rupture, la surprise et les moralités, y compris chez Zhang Kejiu lui-même ; l’embarras des traducteurs pour en rendre compte est palpable. Le sens littéral du texte est toutefois très clair et deux d'entre eux s’en contentent, avec le précieux renfort du point d’exclamation, faute de mieux… R. Lanselle pour sa part veut mettre en valeur cette fin en développant et en insistant sur le sentiment d’effroi, quoique 險 fasse plutôt référence à un danger réel qu’à la peur qu’il suscite ; il rend ainsi explicite l’effet global induit par le poème lui-même. Ce dernier vers de Zhang Kejiu peut sembler un peu décevant après la suite d’images fortes élaborées tout au long du poème, mais il s’agit bien là de sa part d’une innovation poétique !

Du pareil aux mêmes ?

Confronter trois traductions différentes de ce petit poème montre d'abord une démarche similaire dans l’acte de traduire la poésie chinoise classique, qui s’efforce de serrer le texte au plus près de la littéralité quand c’est possible. Ensuite, l’on constate des choix différents dans la façon de rendre certains détails dans la traduction ou de faire face aux difficultés posées par l’œuvre originale, qu’elles soient intrinsèques au texte du poème ou liées aux références externes qui s’y trouvent (ici des légendes, ailleurs cela pourrait être des faits historiques ou des croyances religieuses). La traduction n’est pas littérale, parce que les traducteurs rajoutent des éléments pour tenter de mettre en valeur l’atmosphère, la disposition d’esprit ou le sentiment suggérés par le texte chinois. Elle apparaît donc comme une ligne mélodique en contrepoint du texte initial plutôt qu’une image prise à travers la transparence d’une lentille polie selon un profil particulier.

La démarche de chaque traducteur consiste ainsi à présenter un faisceau d’hypothèses pour élucider les poèmes : dans le cas présent on observe une large concordance. Et si tel ou tel aspect du poème pourra être davantage valorisé ou élucidé chez l’un ou chez l’autre, les écarts demeurent finalement marginaux.

Retraduire ou ne pas retraduire...

Reste la question initiale : s’il est évident que ce poème de Zhang Kejiu méritait d’être rendu accessible aux lecteurs francophones, était-il cependant utile de le traduire à trois reprises en si peu de temps ? Eh bien, c’est à la lectrice de répondre !

Pour ce qui me concerne, si la traduction peut être considérée comme une démarche d’analyse d’un texte susceptible d’être pratiquée pour soi autant qu’on le souhaite, je persiste à considérer que la grande quantité de textes chinois à découvrir et à élucider inciterait toutefois à ne pas dupliquer l’effort de traduire un texte particulier si l’on n’a pas de motivation particulière de le faire. Enfin, de mon point de vue particulier de lecteur, je dois dire que la première traduction, celle de S. de Noblet (ou celle de R. Lanselle bien sûr, si seulement le texte original ne faisait pas cruellement défaut dans l’édition de la Pléiade) eût été bien suffisante pour découvrir et apprécier le texte chinois en vis-à-vis, même en formulant pour moi-même quelques remarques ou compléments qui ne méritaient pas nécessairement d’être publiés. Tant pis, c’est fait !

(Juillet 2019)